La crise monétaire romaine du troisième siècle

Premier article d'une série consacrée à la monnaie romaine. L'inflation n'est pas un phénomène nouveau, au troisième siècle Rome connait le pire épisode inflationniste de son histoire.

“Vivons-nous une nouvelle chute de Rome ?” L’imaginaire collectif associe encore aujourd’hui la fin de l’Empire romain à un drame, drame provoqué par la déliquescence du corps politique, par des luttes intestines de pouvoir ou encore par les célèbres, et controversées, “invasions barbares”. Et si ce drame trouvait plutôt ses racines ailleurs, dans la monnaie ? Plus que pour toute autre civilisation avant elle, le monnayage romain symbolise l’assise du pouvoir. Il est le vecteur de la propagande impériale, le symbole de l’unité de l’Empire, l’incarnation de la puissance de Rome… Et le point de repère de la santé monétaire et économique de l’Empire. Durant les deux derniers siècles de l’Empire romain la monnaie a été l’objet de politiques de dévaluation répétées provoquant dans l’Empire des crises répétées.

La monnaie, “le centre névralgique du système économique” comme disait Murray Rothbard, est certainement le meilleur angle d’approche pour expliquer pourquoi la société romaine a fini par se déliter. Parmi ces pièces en circulation se trouve le denier d’argent romain (denarius argenteus), l’unité monétaire de référence depuis le début de l’Empire et grande victime des politiques de dévaluation monétaire du troisième siècle. À lui seul, le destin du denarius symbolise la fuite en avant d’un Empire recourant sans cesse à des politiques inflationnistes sans en comprendre les conséquences néfastes pour la société.

À mesure que Rome s’enfonce au troisième siècle dans des crises monétaires massives, qui finissent par détruire le denarius, la situation devient irrattrapable et finit par entamer durablement le calcul économique, la cohésion politique, sociale et administrative de l’Empire.

Des techniques inflationnistes archaïques

À cette époque, sans planche à billet magique, l’inflation implique une hausse de la masse monétaire émise, corrélée à une dégradation physique de la monnaie. Cela se transcrit dans les faits par la réduction progressive du pourcentage de métaux précieux, comme l’argent, contenu dans les pièces. Il ne peut en être autrement : Si l’administration décide de financer de nouveaux projets en augmentant la masse monétaire en circulation, elle ne peut décréter aussi facilement une hausse de la production des mines d’argent de l’Empire.

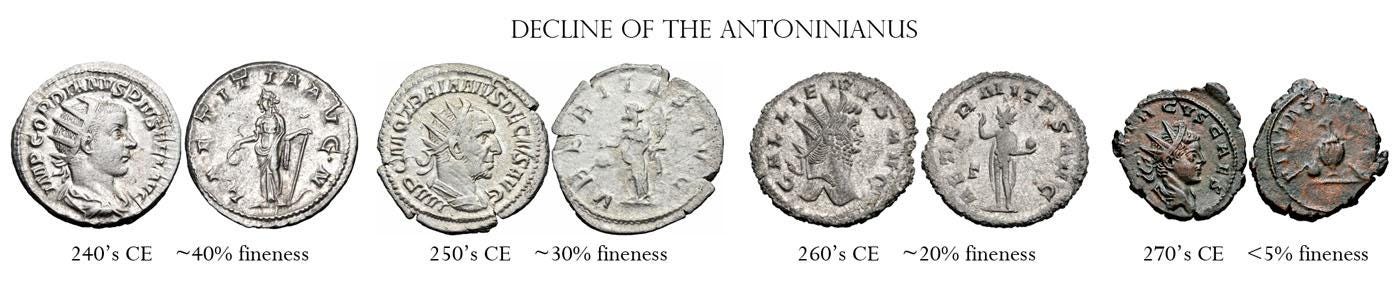

Devant ce dilemme et ce manque d’argent, les ateliers de frappe n’ont donc pas d’autre choix que d’ajouter continuellement du cuivre et laiton à l’alliage pour que les pièces conservent, le plus possible, leur forme globale. Mais cette altération monétaire était imparfaite, les citoyens romains pouvaient voir, au fil des années, le monnayage impérial perdre de son reflet, de sa brillance, devenir plus léger et s’user plus rapidement à mesure que le laiton et le cuivre prenaient une part plus importante.

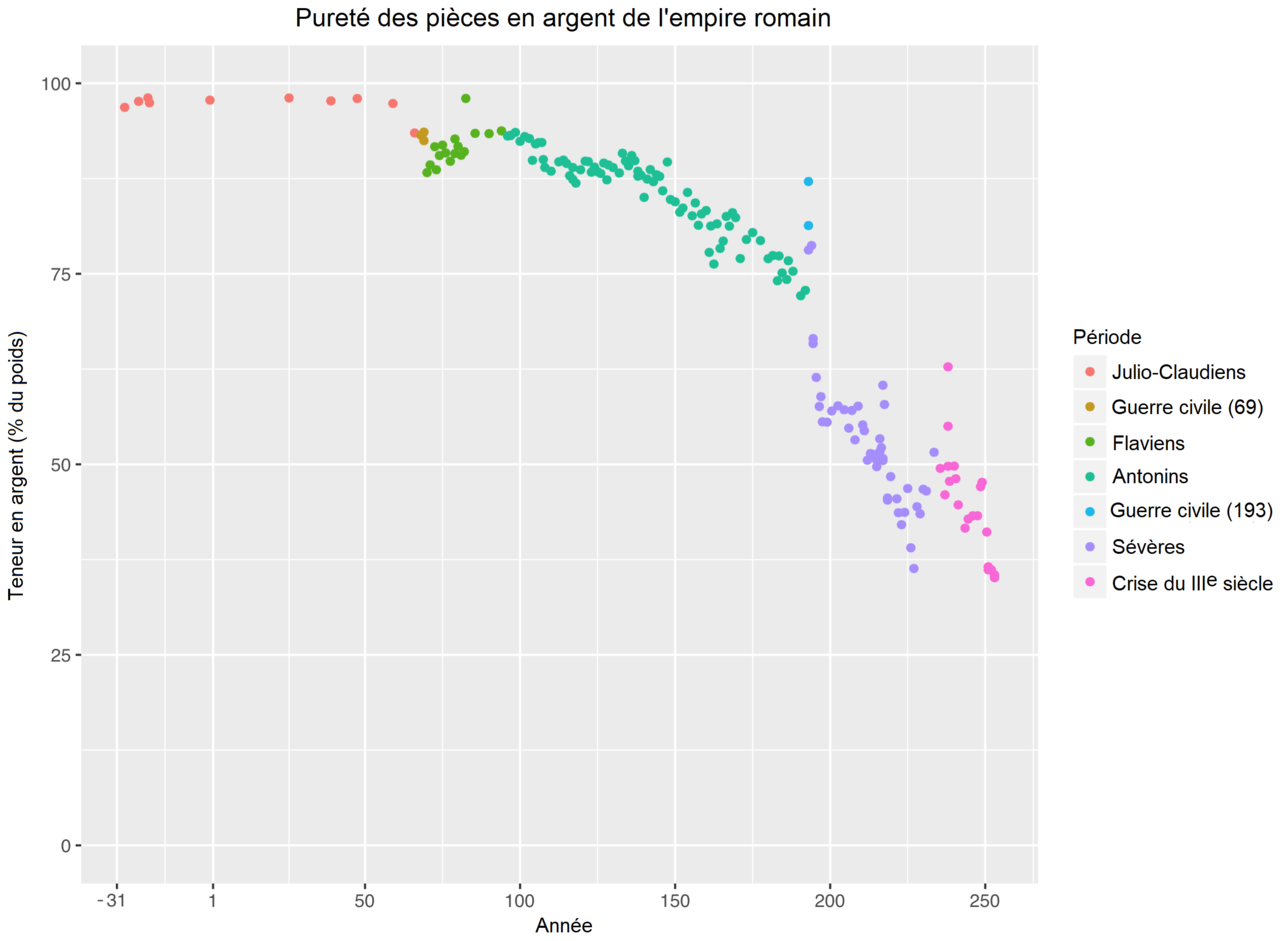

Durant la première période de l’Empire, d'Auguste (-27 - 14) au début du règne de Marc-Aurèle (161 - 180), l’inflation monétaire est relativement faible, environ 0.7% par an. Elle entraîne malgré tout une baisse du pourcentage d’argent du denarius de 98% à environ 83%. Sur la même période, les dépenses publiques annuelles doublent de 450 millions à 900 millions de sesterces. Comme toujours sous l’Empire, les impôts et les politiques monétaires inflationnistes servent essentiellement à financer trois grands postes budgétaires : l’administration, les projets publics et les dépenses militaires.

La ruse de Caracalla

Le règne de Caracalla (211 - 217) est un bon exemple des nombreuses dévaluations de la monnaie impériale et de la chute progressive du denarius. Afin de financer de nouvelles campagnes militaires, une augmentation de la masse monétaire est décidée sous son règne, le denarius passe en quelques années d’une contenance de 70% d’argent à 50% d’argent pour un poids de 3 grammes.

Il introduit également en 215 une nouvelle monnaie, l’antoninien (argenteus antoninianus) afin de remplacer le denarius. La valeur faciale décrétée de cette monnaie est de deux denarius. Cependant, dans les faits, un antoninianus ne pèse que 5 grammes et non 6 grammes. L’introduction de cette monnaie revient à une nouvelle dévaluation de la monnaie. Cela procure temporairement d'importantes liquidités à l'État impérial, mais introduit par ailleurs un taux de change légal fixe entre des monnaies d’inégale valeur, une première.

Ce contrôle des prix sur le monnayage impérial va avoir pour conséquence de profondément désorganiser l’économie romaine en altérant la capacité de la monnaie à être une mesure de la valeur efficace pour le calcul économique. Cela entraîne le système monétaire dans un engrenage infernal :

L’inflation entraîne une dégradation visible de la monnaie, l’introduction de monnaies d’inégale valeur (mais à taux de change fixe) dans l’économie, et une hausse des prix.

La population thésaurise les “bonnes” monnaies contenant le plus d’argent et utilise en priorité la “mauvaise” monnaie comme intermédiaire d’échange afin de s’en débarrasser au plus vite.

Les impôts sont également payés avec la monnaie de piètre qualité, ce qui entraîne une baisse de la qualité des revenus impériaux et provoque la mise en place de nouvelles politiques inflationnistes, plus commodes que l’imposition.

Cette nouvelle inflation de la masse monétaire entraîne une nouvelle dégradation du monnayage impérial et une nouvelle hausse des prix.

Gallien, le denarius mis K.O par l’inflation

La chute de la dynastie des Sévères quelques années plus tard, en 235, marque le début de la “Crise du Troisième siècle” (ou “Anarchie Militaire”). Une période de profonde instabilité monétaire qui culmine sous le règne de Gallien (253 - 268) qui va, avec des politiques inflationnistes d’une ampleur inégalée jusqu’ici, totalement détruire la valeur de la monnaie romaine. Les chiffres parlent d’eux mêmes.

Durant son règne, le denarius passe d’un poids de 3 grammes et d’une contenance de 36% d’argent en 253 à un poids de 2.4 grammes et une contenance de 2% d’argent en 268 ! La masse monétaire est quant à elle multipliée par sept !

Ainsi, de Marc-Aurèle à Gallien, en moins d’un siècle, le denarius argenteus, monnaie de référence de l’Empire, voit sa composition passer de 75% d’argent à seulement 2% !

Une telle altération du denarius va avoir pour conséquence la disparition d’autres monnaies sous le règne de Gallien, comme le sesterce (sestertius). Initialement pensé pour les petits échanges, son utilité est maintenant remise en question face à des hausses importantes des prix et à un denarius qui présente maintenant aussi peu de valeur que lui.

Inévitablement, le denarius, devenu trop léger, trop pauvre en argent et de piètre qualité, disparaîtra lui aussi quelques années plus tard. En 268, cette crise monétaire majeure va se transcrire en une crise politique qui va voir l’Empire se disloquer en trois blocs. Tout au long de la “Crise du Troisième siècle” jusqu’en 284, on dénombre jusqu’à 26 prétendants différents qui s'entre-déchirent pour le trône impérial.

L’Empire romain disparaît presque à cette période, il faudra attendre les réformes de deux hommes, Dioclétien et Constantin, pour le faire perdurer deux siècles supplémentaires.

Mais à quel prix. Suite dans un prochain article.